精神科医として日々患者と向き合っていると、ふとした疑問が浮かぶ。

なぜ現代の若年女性たちは、かくも熱心に──いや、ある種の“執念”とも呼べるレベルで──SNS、特にInstagramに煌びやかな世界を投稿し続けるのだろうか。

明らかに加工された顔、過剰な絢爛さ、そして「私の人生、常に好調」と言わんばかりの演出。

そこには単なる趣味やライフログの域を超えた、強い“衝動”が見て取れる。

よくこの問いに対しては「承認欲求」という語で説明される。

マズローの5段階欲求における“尊厳欲求”──すなわち、他者から尊敬されたい・認められたいという欲求だ。ちなみに、「承認欲求」はこの5段階欲求階層において、最も低い段階から順に、生理的欲求・安全欲求・社会的欲求・承認欲求・自己実現欲求と、かなり高次元階層の欲求であることがわかる。

「インスタ女子」を分析するにはこの承認欲求だけでは到底不十分である。もっと別な行動原理が背後に隠れているような気がしている。つまり、もっとも低階層の生理的欲求や、より本能に近い原動力に突き動かされているということだ。

なぜなら、彼女らのインスタ投稿にはどこか「生き急ぎ」にも似た切実さ、もはや“生存戦略”のようなニュアンスが感じられるからだ。

集団の中で「同じであること」の本能

話を人類史にまで遡らせてほしい。

私たちはかつて狩猟民族であった。小さな集団で獲物を追い、危険と隣り合わせで日々を生き抜いていた。

その後、農耕が始まり、定住生活と“村”という共同体が生まれた。

ここで新たな課題が浮上する。「同調」だ。

“村八分”という言葉があるように、共同体内で「異質」であることは、時として“死”を意味した。

目立ちすぎる者も、逆に目立たなすぎる者も──集団の中で浮いた存在は、警戒と排除の対象になる。その先にあるのは「死」だ。

この深層心理は、現代にも根深く残っている。

そしてSNSという舞台は、かつての「村の井戸端」や「稲刈り後の広場」の代替物となっているのだ。

「今日も私、みんなと同じ。むしろ少しだけ上。」

この安心感を得るために、彼女たちは「加工具合の相場」や「投稿頻度の暗黙の基準」を読み取り、忠実に守ろうとする。

それは意識的な戦略というより、生存に関わる本能的な行動である。

SNS投稿は“命がけの同調”である

このように見てくると、もはやインスタ投稿とは単なる自己顕示ではなく、

本能レベルでの「排除されないための儀式」であると解釈できる。

承認欲求が「他者から認められたい」という対外的な願望であるのに対し、

同調本能は「排除されたくない」という対内的・恐怖ベースの行動だ。

つまり、

インスタ女子のSNS投稿とは、承認を求める行為というより“生き延びるための生存戦略”である。

SNS投稿は「強迫行為」なのか?

まず前提として、強迫症は「やらないと気が済まない」「やらなければ不安が増す」といった衝動と、それを打ち消すための儀式的行動(例:手洗い、確認など)から構成される。最も、強迫症の診断基準の一つでもある「自身の行動が不合理であることが分かっている」かどうかは怪しい。

強迫観念:「投稿しないと置いていかれる」「他人より劣っているのでは?」

強迫行為:「何度も加工」「何度もストーリーを見返す」「いいねの数を定期確認」

しかも厄介なことに、この強迫行為に対して現代社会は「いいね」という報酬を与える。つまり、不安を和らげるために投稿し、その投稿に快感が伴ってしまうという、強迫症と報酬系回路が組み合わさった状態が完成する。

ドーパミンの檻に閉じ込められる

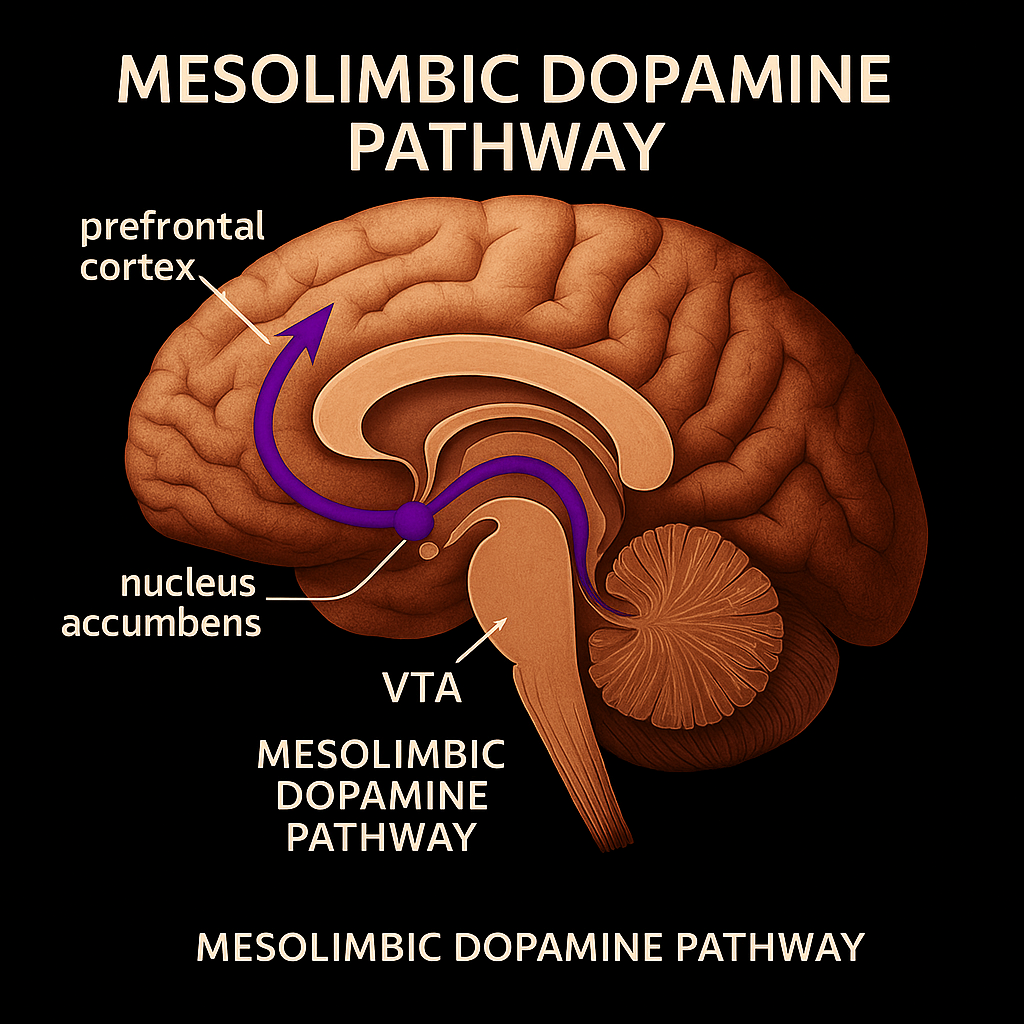

脳科学的に見ると、この「いいね」や「シェア」は、ドーパミン報酬系回路(mesolimbic dopamine pathway)を刺激する。

背景にはスキナーボックスと呼ばれる古典的行動実験がある。

ランダムに得られる報酬は、確定報酬よりもはるかに強い依存を生む。

インスタの「いいね」は、まさにこの“間歇的報酬”そのもの。

「次はもっと反応があるかも」――この期待が、投稿行動を中毒化させる。

このようなSNSにおける行動パターンが脳の報酬系に与える影響についてもう少し深ぼって考えてみよう。特に「いいね」「シェア」「コメント」といったソーシャルフィードバックが、ドーパミン報酬系回路(mesolimbic dopamine pathway)を間歇的に刺激する構造について、精神医学的・神経科学的な視点からの検討が必要である。

中脳に位置する腹側被蓋野(VTA:ventral tegmental area)から発したドーパミン作動性ニューロンは、側坐核(NAc:nucleus accumbens)および前頭前野に投射し、快感や動機づけ、学習行動を調整する。この回路は本来、食事や性行動といった生理的報酬に反応するが、現代社会においては、SNS上の社会的フィードバックもまた微弱ながら報酬刺激としてこの回路を活性化させることが報告されている。

とりわけ、「いいね」やコメントなどの外的評価が不定期に、予測不可能なタイミングで得られる点が重要である。このパターンは、間歇的報酬スケジュール(intermittent reinforcement schedule)と呼ばれ、学習理論において習慣形成と依存性の強化に最も強力な影響を与えるスケジュールであるとされている。これはギャンブル依存やパチンコに代表される「報酬のランダム性」による神経報酬系の過剰活性化と同一の構造を持つ。

インスタ女子がSNSを何度も開いて“反応”を確認する行動は、まさにSkinner box(スキナーボックス)実験における、オペラント条件付けされたネズミやハトそのものである。

すなわち、「次こそ、もっと反応が得られるかもしれない」という期待と不確実性が交錯した状態が、ドーパミン系を刺激し続け、投稿や閲覧という行動のループを自己強化的に促進するのである。

見せつけなければ成立しない“快楽”の矛盾

ここで一つ、興味深い構造が浮かび上がる。

彼女たちが日々丹念に演出している“幸福”とは、他者からの視線という外的条件がなければ成立しえない、きわめて脆弱で流動的な構造のうえに成り立っている。

本来、深く満たされた感情とは、内面で静かに完結するものだ。他者に知らせる必要もなければ、わざわざ誰かに見せつける必然もない。それが“本物”であればあるほど、むしろ沈黙の中で、穏やかに沈殿していくものだ。

一方で、SNSのタイムラインには、「私はいま幸福です」と語らずに語る投稿が連なる。洗練されたカフェのテーブル、美しく加工された肌とフェイスライン、遠くの海と高級ホテルの景色。磨き抜かれたカトラリーが沈むブランチプレート、どこか既視感のあるリゾートのプールサイド、自撮りフィルターを幾重にも重ねた“素肌”の光沢。

シャンパンの泡がきらめくグラスの向こうには、整然と配置されたブランドロゴがさりげなく映り込み、彼女たちは「偶然」を装って「意図」を発信する。

それらの多くは、幸福であることそのものよりも、「幸福に見える自分」を保つことに主眼が置かれている。そして、その自己演出を続けなければならない切実さが、静かな哀しみと滑稽さを同時に呼び起こす。

投稿という行為は、単なる情報の発信ではなく、自己の脆弱な輪郭を補う儀式となりつつある。そして、それを続ける彼女たちは、もはや“幸福”を生きているというより、“幸福であろうとする努力”のなかに取り込まれているのかもしれない。

そんな風景を目にするたびに、私はふと村上龍の『愛と幻想のファシズム』の一節を思い出す。

「快楽は自慢など必要としないから快楽なのである。」

「そもそも本当の金持ちや成功者たちは、真の快楽を知っていて、誰かに見せびらかす必要さえない。」

煌びやかなポストの背後には、充足ではなく飢えがある。満ち足りた心ではなく、空虚を埋めようとする手の動き。その姿は滑稽というより、むしろ悲哀に近い。

煌びやかな投稿、整えられた輪郭、精密に計算された構図。

そのすべては、美への希求ではない。排除されることへの恐怖、つまり“群れから外れること”への本能的な怯えが原動力となっている。

古来、動物たちは集団からはぐれた個体が真っ先に死ぬことを知っていた。

縄文から弥生、そして現代へと進化してもなお、その恐怖の回路は大脳辺縁系の奥深くに息づいている。

そして今、それはInstagramという現代の仮想空間に場所を移し、起動している。

それらは言語を獲得した生物としての行為ではなく、恐怖に駆動される動物の行為だと。

これが、21世紀型・自己保存本能のひとつの進化形なのだろう。

終わりに──

このような考察は、もちろん一面に過ぎない。

しかし精神医学的にも人類学的にも、SNS行動の背後には深い本能と社会構造が横たわっている。

つまり、彼女たちを単に“痛々しい”と嗤うのは、表層的な理解にすぎない。

その過剰な演出や執拗な投稿を、「生存のための表現」として捉えることで、私たちは初めてその行動の根源に触れることができる。

これは哀れな演技ではなく、本能に基づく自然な応答であり、ある意味で極めて論理的な生存戦略だ。

しかし同時に、それが自らの衝動に無自覚であるがゆえに反復され続けるのだとすれば──

そこにこそ、じわじわと心を侵す“本質的な病”が潜んでいるのかもしれない。

医師監修:精神科医 近澤 徹

Medi Face代表医師、精神科医、産業医。

精神医療と職場のメンタルヘルスに関する啓発活動に従事し、

患者中心の医療を提唱。社会的貢献を目指す医療者として、

日々の診療と研究を続けている。

- 北海道大学医学部卒

- 慶應義塾大学病院

- 名古屋市立大学病院 客員研究員

- 日韓美容医学学会 常任理事

- FRAISE CLINIC 統括医師

- 日比谷セントラルクリニック 副院長